一般財団法人 山形コンベンションビューロー

観光情報

山形市YAMAGATA

歴史と文化が共存

歴史と文化が共存

山形市の観光は、鮮やかな四季の変化のもと、緑豊かな自然、蔵王などの豊富な温泉、地域に根ざした「山形花笠まつり」などの祭や「日本一の芋煮会フェスティバル」などのイベント、貴重な歴史・文化的遺産である山寺・霞城公園、さらには文翔館などの個性的な観光資源に、近代的な街並みなどの景観が相まって独自の個性やイメージを形成しており、年間約300万人の観光客がみえております。

(画像提供:山形県花笠協議会 写真:山形花笠まつり(毎年8月5日~7日))

- 蔵王

-

樹氷と温泉で有名な蔵王連峰、美人の湯で有名な温泉のほか、春から秋にかけてはトレッキングが人気です。

また、冬にはスキーやスノーボードで世界的に有名な樹氷原を滑ることができます。

樹氷と温泉で有名な蔵王連峰、美人の湯で有名な温泉のほか、春から秋にかけてはトレッキングが人気です。

また、冬にはスキーやスノーボードで世界的に有名な樹氷原を滑ることができます。

- 山寺

-

通称「山寺」、宝珠山立石寺は、貞観2年(860年)に天台宗第3代座主慈覚大師円仁によって開山された古刹です。

古くから東北を代表する霊場として人々の信仰を集め、

俳聖「松尾芭蕉」が「おくの細道」紀行の際に読んだ句「閑さや岩にしみ入る蝉の声」でも有名なところです。

通称「山寺」、宝珠山立石寺は、貞観2年(860年)に天台宗第3代座主慈覚大師円仁によって開山された古刹です。

古くから東北を代表する霊場として人々の信仰を集め、

俳聖「松尾芭蕉」が「おくの細道」紀行の際に読んだ句「閑さや岩にしみ入る蝉の声」でも有名なところです。

- 芭蕉記念館

-

松尾芭蕉が山寺を訪れてから三百年と市制百周年を記念して建てられた館内には、芭蕉に関する映像や文書が展示されています。

また、山寺の対岸に位置する場所で、ここらかは山寺が一望できます。

松尾芭蕉が山寺を訪れてから三百年と市制百周年を記念して建てられた館内には、芭蕉に関する映像や文書が展示されています。

また、山寺の対岸に位置する場所で、ここらかは山寺が一望できます。

- 東大手門(霞城公園)

-

山形城跡である霞城公園(かじょうこうえん)の二の丸正門は、平成3年、史実に従い木造建てで忠実に復元されました。

春には約1,500本の桜が咲き誇り、満開の時期には大茶会も開催されます。

山形城跡である霞城公園(かじょうこうえん)の二の丸正門は、平成3年、史実に従い木造建てで忠実に復元されました。

春には約1,500本の桜が咲き誇り、満開の時期には大茶会も開催されます。

- 最上義光歴史館

-

霞城公園に隣接するこの歴史館は、山形の土台を築いた山形城11代城主「最上義光(もがみよしあき)」に縁の品や山形城の資料などが展示されています。

霞城公園に隣接するこの歴史館は、山形の土台を築いた山形城11代城主「最上義光(もがみよしあき)」に縁の品や山形城の資料などが展示されています。

- 文翔館

-

山形市の中心地に残る「文翔館」は、旧山形県庁舎で、大正5年に竣工した煉瓦造りに県産材の花崗岩を貼ったルネッサンス様式の建造物です。

現在は、国重要文化財に指定され、現在は山形県の郷土資料館として開放されております。

山形市の中心地に残る「文翔館」は、旧山形県庁舎で、大正5年に竣工した煉瓦造りに県産材の花崗岩を貼ったルネッサンス様式の建造物です。

現在は、国重要文化財に指定され、現在は山形県の郷土資料館として開放されております。

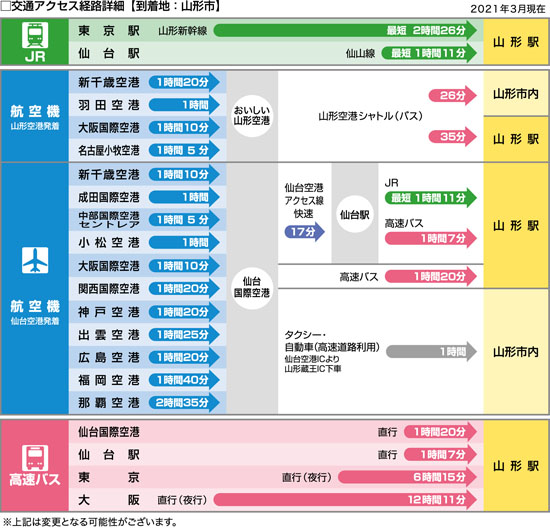

山形市への交通アクセス

山形市の観光情報(リンク)

各種団体

- 山形肉牛協会

- 山形県山形市七日町3-1-16 (山形県JAビル内) TEL:023-634-8151

- 山形十二花月 (山形市観光協会)

- 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル1階 TEL:023-647-2266

- 蔵王温泉観光協会

- 山形市蔵王温泉103番地 TEL:023-694-9005

- 七日町一番街商店街振興組合

- 山形市本町2-4-26 TEL:023-631-6511

- 山形市十日町商店街振興組合

- 山形市十日町1-1-26 TEL:023-623-0011

- 山形市本町商店街振興組合

- 山形市本町1-4-35 TEL:023-623-0627

- 山形市旅館組合

- 山形市幸町3-10 TEL:023-632-5420

- 山形鋳物工業団地協同組合

- 山形市鋳物町10番地 TEL:023-643-6031

観光・レジャー

- 道の駅やまがた蔵王

- 山形市表蔵王79-1 TEL:023-676-6868

- 蔵王観光開発(株)蔵王中央ロープウェイ

- 山形市蔵王温泉940-1 TEL:023-694-9168

- おもてなし山形株式会社

- 山形市本町2-1-16 TEL:023-631-9522

- 平清水焼七右エ門窯

- 山形市大字平清水153 TEL:023-622-4847

- 蔵王カントリークラブ

- 山形市蔵王上野2842-1 TEL:023-688-7777

- 心と身体のリラクゼーション眠れる森

- 山形市南館2-1-8 TEL:023-646-8633

- 美容カイロ・エステしたら カイロプラクティック設楽整体院

- 山形市城西町3-1-48 TEL:090-2840-2605

- ルネサンス スポーツクラブ&スパルネサンス山形

- 山形市幸町18-33 TEL:023-615-7123

- 山形まるごと館 紅の蔵

- 山形市十日町2-1-8 TEL:023-679-5101

交通

- 八千代観光バス

- 山形市北町3-1-10 TEL:023-681-8400

- 八千代交通

- 山形市南栄町2-11-21 TEL:023-623-1767

- 蔵王ロープウエイ

- 山形市蔵王温泉229 TEL:023-693-0789

- 観光タクシー

- 山形市上山家町字日月山1982-7 TEL:023-622-5888

- 山形タクシー

- 山形市落合町170 TEL:023-622-4561

- 山交ハイヤー

- 山形市桧町2-6-1 TEL:023-684-1515

- 山寺観光タクシー

- 山形市落合町316-1 TEL:023-633-1331

- 平成タクシー

- 山形市中桜田2-6-22 TEL:023-615-1311

- のぞみ観光バス

- 山形市荒楯町1-17-40 TEL:023-633-5577

- 山交バス

- 山形市清住町1-1-20 TEL:023-647-5171

レンタル

- JR東日本レンタリース(株)山形営業所

- 山形市双葉町1-1-1 TEL:023-646-6322

- 日産レンタカー山形南営業所

- 山形市鉄砲町3-5-29 TEL:023-642-4123

- トヨタレンタリース山形

- 山形市鉄砲町2-14-27 TEL:023-624-7100

土産

- 清川屋(お土産)

- 0035 BY KIYOKAWAYA 山形市二葉町1-2-38(やまぎん県民ホール内) TEL:023-676-8111

- 仙台ターミナルビル(株) エスパル山形

- 山形市香澄町1-1-1 TEL:023-628-1106

- プチフレーズ洋菓子店

- 山形市美畑町12-30 TEL:023-642-0257

- 乃し梅本舗佐藤屋/佐藤松兵衛商店 (土産品)

- 山形市十日町3-10-36 TEL:023-641-2702

- 遠藤物産 (土産品)

- 山形市大字山寺4284 TEL:023-695-2126

- 十一屋 (菓子)

- 山形市七日町1-4-32 TEL:023-622-0011

- 尚美堂 (民芸品)

- 山形市緑町2-11-18 TEL:023-631-1411

- 松風屋 (菓子)

- 山形市七日町4-3-11 TEL:023-631-3012

- 酒井製麺所

- 山形市緑町4-22-11 TEL:023-641-4126

製造・卸

- 男山酒造

- 山形市八日町2-4-13 TEL:023-641-0141

- 秀鳳酒造場

- 山形市山家町1-6-6 TEL:023-641-0026

- 仙台コカ・コーラボトリング (株) 営業本部山形事業部

- 山形市大字中野字的場816 TEL:023-682-9860

- でん六 (菓子)

- 山形市清住町3-2-45 TEL:023-644-4422

- ヤガイ (おつまみ等)

- 〒990-9582 山形市富神台8 TEL:023-643-7735 (代)

百貨店・スーパー・コンビニ

- ヤマザワ (スーパーマーケット)

- 山形市あこや町3-8-9 TEL:023-631-2211

- ベニバーズあさの 浅野商店 (地酒&コンビニ)

- 山形市小立4-13-72 TEL:023-622-4783

飲食

- (株)エビスヤ食料品店 (弁当)

- 山形市本町2‐4‐5

TEL:023-633-0833 - テルサレストラン co suzu

- 山形市双葉町1丁目2-3 山形テルサ1Fレストラン

TEL:023-616-3960 - ニュークラブ ジュリアン

- 山形市香澄町1丁目8-8 第一ビル 2F TEL:023-641-8770

- 和風肉料理 佐五郎

- 山形市香澄町1丁目6-10 TEL:023-631-3560

- Natural Cafe GRANROCK

- 山形市松波4丁目10-15 TEL:023-633-7776

- 蔵王の母 しばママのお店

- 山形市蔵王温泉939-3 TEL:023694-9080

- afe Hanamori 山形店 (カフェハナモリ)

- 山形市芳野105 TEL:023-616-5422

- 伊・食・旬 Igatta(イガッタ)

- 山形市五日町10-25 TEL:023-646-5376

- 満天星【どうたん】

- 山形市平久保16-5 TEL:023-633-2366

- 花凛(弁当・ケータリング)

- 山形市宮町3-5-22 TEL:023-631-6867

- もりべん(弁当)

- 山形市幸町17-8 TEL:023-623-1380

- いがもちの里 さんべ (稲花餅の里製造販売、喫茶軽食)

- 山形市蔵王温泉1221-2 TEL:023-694-9538

- (有)グナアデ めん僮楽(ラーメン)

- 山形市落合町182-1 TEL:023-632-1663

- Cafe&Dining990(ROCKETS(株))

- 山形市十日町2-1-8 TEL:023-679-5103

- (株)魚吉

- 山形市西田一丁目2-8 TEL:023-644-8215

- 鳥縁((有)ハーバーコーポレーション)

- 山形市松見町20-10 TEL:023-624-6767

- 三枡 (日本料理)

- 山形市七日町2-3-7 TEL:023-632-1252

- 浜なす (日本料理)

- 山形市七日町4-6-7 TEL:023-632-0919

- 味処 のろ川 (食堂)

- 山形市平久保40-1 TEL:023-641-1133

- 肉そば処 一休庵 (そば)

- 山形市下条町2-4-25 TEL:023-645-1881

- こうじ屋(ラーメン)

- 山形市平久保16-8 TEL:023-625-7273

- だるまやらーめん 本店(ラーメン)

- 山形市落合町842-3 TEL:023-625-1735

- Delivery kitchen DAN

- 山形市南館二丁目7-12 TEL:0120-305-629

- グランロック (レストラン)

- 山形市芳野27 TEL:023-631-4169

- 四山楼 (料亭)

- 山形市七日町2-6-4 TEL:023-622-0043

- 亀松閣 (料亭)

- 山形市薬師町2-8-81 TEL:023-631-3644

- 惣右エ門 (そば)

- 山形市早乙女1番地 TEL:023-633-0055

- そば処 庄司屋

- 山形市幸町14-28 TEL:023-622-1380

- 三津屋 (そば)

- 山形市上町1-1-75 TEL:023-644-4973

- 鰻・郷土料理 あげつま

- 山形市緑町3-7-48 TEL:023-631-2738

- 酒菜一 (日本料理)

- 山形市本町2-4-53 TEL:023-623-5642

- 本格手打ちそば・美登屋 (そば)

- 山形市大字山寺4494-5 TEL:023-695-2506

- 味の店 スズラン

- 山形市香澄町2-10-5 TEL:023-642-2911

- 味工房 すず

- 山形市春日町8-5 TEL:023-646-2446

- 山形給食センター (弁当)

- 山形市北町3-2-1 TEL:023-684-5311

- 紅の蔵 そば処「紅山水」

- 山形市十日町2-1-8 TEL:023-679-5102

- しゃぶきん肉の金澤屋

- 山形市香澄町1-4-6 TEL:023-642-4417

- いのこ家 山形田

- 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル1F TEL:023-647-0655

- おやつ屋さん (山形名物どんどん焼き)

- 山形市城南町2-6-16 ベルシティ霞城 TEL:023-646-1344

- ごはん家 愛菜

- 山形市浜崎100 TEL:023-665-4142

- 紅の花 (弁当)

- 山形市立谷川3丁目988番地 TEL:023-687-1538